陪葬是关中地区以至大江南北、长城内外的丧葬风俗。从古到今,人们在安葬亲友遗体的同时,习惯把死者生前使用或喜爱的工具、武器及生活日用品一同埋掉,使其在九泉之下继续让死者使用。

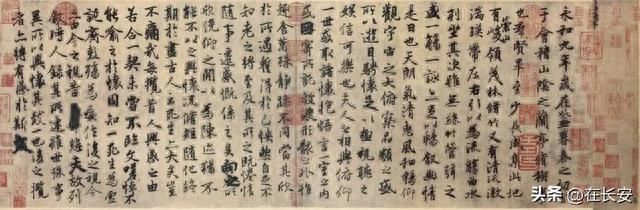

传说,唐太宗死后,他的儿子就把他生前最喜爱的瑰宝一一大书法家王羲之亲笔书写的《兰亭序》作为陪葬物放进坟墓,使这件难得的艺术珍品被黄土埋没。其他人死后,倘是武将,就用他随身佩带的宝剑陪葬;倘是文官,就用他的笔管或有代表性的诗作陪葬;倘是平民百姓,就用烟袋祸、眼镜金银首饰陪葬。如此等等。

那么,陪葬物始自何时?

在奴隶社会,有一种比陪葬物残酷得多的殉葬制。即无数的活人陪着死人一同被葬。西汉有个广川王,专爱聚集无赖少年狩猎盗墓。有回,他掘开一座古墓,见到一百多具户首,纵横躺卧,而且尸体保存得相当完好史书记载,“或坐或卧,亦犹有立者,衣服形色,不异生人”。后来知道,这座古墓是周幽王的墓这些尸首全是为他殉葬的嫔妃、官女。

随着社会的发展,人们对殉葬的做法认识变了,甚至积极进行抵制。春秋时齐国大夫陈子车死后,他的妻子和管家商定,要用活人殉葬,子车的兄弟子亢反对说:“生殉的事,最好作罢,如果你们一定要这样办,我以为家兄在阴间对妻子和管家的需要是最 迫切不过的。就用你二人生罢!”

子车的妻子听说,吓得吐舌缩颈,浑身发抖,连手里吃饭的筷子也落在地上。临了只好放弃殉葬的主张。

此后,人们在陪葬的时候,又想出了一个奇妙的法子,就是把水刻、石雕、泥塑的墓拟人放进坟基,陪伴死者,这较之生殉文明多了,也易于为群众接受。

到了汉朝,威名显赫的汉武帝死后,臣属和他的儿子,把大批金银珠宝、乌兽鱼鉴、牛羊虎豹放进基穴陪葬品由人转换为物。从此,不论在帝王将相、麻民百姓当中,殉葬作为一种制度已基本结束。(少数帝王例外)人们在亲友死后,只把死者喜爱的东西放在棺木内边,以期给死者的灵魂增加一点生活乐趣。至于这个目的能否达到,只有天知道了。